Welche Steuern fallen bei PV-Anlagen an?

Folgende Steuern werden auf unternehmerische Tätigkeiten erhoben:

- Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer

- Einkommenssteuer

- Gewerbesteuer

Besitzen Sie eine PV-Anlage und verkaufen den selbst erzeugten Strom, müssen Sie sich beim Finanzamt anmelden und auf den verkauften Strom die Einkommens- und in der Regel auch die Umsatzsteuer zahlen. Die sogenannte Kleinunternehmerregelung ermöglicht eine Befreiung der Umsatzsteuerpflicht. Diese tritt jedoch unter bestimmten Bedingungen in Kraft. Die Gewerbesteuer kann bereits verpflichtend sein, wenn Sie eine PV-Anlage mit einer Nennleistung größer 10 kW haben.

Was sind die Unterschiede zwischen Photovoltaik Umsatzsteuer & Einkommenssteuer?

Das ist die wichtigste Fragestellung, die oft für Verwirrung sorgt: Grundlegend gilt, dass es sich hierbei um zwei völlig verschiedene Steuerarten handelt, die nach einer unterschiedlichen Logik funktionieren. Was man normalerweise kennt ist die Ertragssteuer, sprich die Einkommenssteuer. Entscheidend ist hier: Erziele ich einen Gewinn mit dem Stromverkauf aus meiner PV-Anlage? Dann ist die Anlage ertragssteuerlich relevant. Bei der Umsatzsteuer kommt es im Gegensatz dazu eben nicht auf eine Gewinnerzielungs-Absicht an. Die Umsatzsteuer ist grundsätzlich ein Thema, wenn man als selbstständiger Unternehmer aktiv ist im Sinne von Dienstleistungen oder Warenverkauf. Hier müssen für den Umsatz bzw. die Einnahmen, die erzielt werden, Steuern an das Finanzamt abgeführt werden – diese werden dann üblicherweise in die Verkaufspreise einkalkuliert. Was Photovoltaik betrifft wird im EEG darauf hingewiesen, dass wenn man als umsatzsteuerpflichtig gilt, zusätzlich zur Einspeisevergütung die Umsatzsteuer vom Netzbetreiber kommt. Von der Umsatzsteuerpflicht kann man sich befreien lassen (Kleinunternehmer-Regelung), wenn man einen bestimmten Jahresumsatz nicht überschreitet, nämlich 22.000 Euro. Bei der Ertragssteuer gibt es so eine Regelung bisher nicht.

Was ist bei der Umsatzsteuer für Photovoltaik Anlagen zu beachten?

Die Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer beträgt immer 19% und ist dann für Anlagenbetreiber fällig, wenn diese den von ihrer Photovoltaikanlage erzeugten Strom komplett oder anteilig, aber immer regelmäßig ins Stromnetz einspeisen. Dabei zahlt der Anlagenbesitzer die Umsatzsteuer nicht nur auf den verkauften Strom, sondern auch auf den selbst verbrauchten Solarstrom. Am Ende eines Kalenderjahres wird die Umsatzsteuererklärung jährlich an das Finanzamt abgegeben. In den ersten beiden Jahren erfolgt eine Umsatzsteuervoranmeldung, die der Anlagenbetreiber monatlich an das Finanzamt schickt – diese Regelung wird jedoch ab 2021 ausgesetzt.

Gilt eine besondere Regelung für die Photovoltaik Umsatzsteuer bei Kleinunternehmern?

Lag der mit der PV-Anlage erzielte Umsatz im Vorjahr unter 22.000 € und übersteigt der Umsatz in den Folgejahren nicht die Grenze von 50.000 €, können Anlagenbetreiber den Status als Kleinunternehmer wahrnehmen. Bis 2019 lag die Umsatzgrenze bei 17.500 €, um von der Kleinunternehmerregel profitieren zu können. Dann sind sie von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Diese sogenannte Kleinunternehmerregelung gilt für die nächsten fünf Jahre.

Schlägt der Anlagenbetreiber die Kleinunternehmerregelung aus, muss Umsatzsteuer gezahlt werden, sowohl auf den verkauften als auch auf den verbrauchten Solarstrom. Erst nach einer Frist von fünf Jahren kann der Besitzer einer Aufdachanlage zum Status als Kleinunternehmer wechseln.

Sinnvoll ist, insgesamt mindestens sechs Jahre zu warten und erst dann zu wechseln. So kann das Finanzamt vorher geltend gemachte Vorsteuer nicht zurückverlangen. Der Berichtigungszeitraum, in dem das Finanzamt bei PV-Anlagen auf dem Dach den bewilligten Vorsteuerabzug korrigieren und Geld zurückverlangen kann, endet erst nach den vollen fünf Jahren.

Bei Indachanlagen dauert es sogar volle 10 Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr. Das bedeutet bei Indachanlagen ist es sinnvoll, 11 Jahre zu warten und dann zum Kleinunternehmer zu wechseln, wenn die Umsatzgrenze eingehalten wird.

Welche Vorteile hat die Umsatzsteuer für Photovoltaikanlagen?

Die Umsatzsteuerpflicht kann sich lohnen, da sich die Vorsteuer geltend machen lässt. Das bedeutet, dass die gezahlte Mehrwertsteuer, welche bei Planung, Kauf und Installation angefallen ist, wieder beim Finanzamt zurückgeholt werden kann. Auch Ausgaben für die Anlagenüberwachung, den Stromzähler und Wartungen beinhalten eine Mehrwertsteuer, die als Vorsteuer geltend gemacht werden kann.

Das betrifft sowohl alte als auch neu installierte PV-Anlagen. Je mehr der produzierte Strom ins Stromnetz eingespeist bzw. verkauft wird, desto mehr rechnet sich die Umsatzsteuerpflicht. Die Vorsteuer verrechnet sich nämlich mit der Umsatzsteuer, die der Anlagenbetreiber zahlt. Auf die Erlöse, die beim Stromverkauf wie etwa bei der Direktvermarktung zustande kommen, wird die Umsatzsteuer gegenüber dem Netzbetreiber erhoben und an das Finanzamt weitergegeben. Die Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch kann nicht erstattet werden.

Die Umsatzsteuerpflicht ist dann lukrativ, wenn der Anlagenbesitzer sich die Umsatzsteuer auf den Anschaffungspreis zurückholt.

Wie sieht es mit der Umsatzsteuer bei PV Eigenverbrauch aus?

Nutzt der Anlagenbetreiber den erzeugten Strom aus der PV- Anlage allein für den Eigenverbrauch, muss er keine Umsatzsteuer zahlen. Wenn er aber einen Teil des selbst erzeugten Solarstroms verkauft, muss er nicht nur auf den verkauften Strom Umsatzsteuer zahlen.

Bei PV-Anlagen bis 10 kW Leistung sind zwei Werte im Kalenderjahr zu messen: Der Wert des Stroms, welches über den Einspeisezähler in das Stromnetz eingespeist wurde (Wert A) und die Summe der erzeugten Strommenge vom Wechselrichter (Wert B). Der Eigenverbrauch errechnet sich aus Differenz von Wert A – Wert B, auf den der Umsatzsteuersatz von 19 % dazukommt.

Wie funktioniert die Umsatzsteuervoranmeldung bei Photovoltaikanlagen?

Ab Inbetriebnahme der PV-Anlage ist der Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, in den ersten beiden Jahren eine Umsatzvorsteueranmeldung zu machen. Diese wird monatlich an das Finanzamt weitergereicht.

In dieses Formular wird eingetragen, welche Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer für den Betrieb der Anlage gezahlt wurde. Die Voranmeldung muss spätestens am 10. Tag des Folgemonats eingereicht werden.

Auch wenn der Anlagenbetreiber mit seiner Anlage keinen Gewinn herausschlagen konnte, muss eine Umsatzvorsteueranmeldung gemacht werden.

Der Inhalt der Umsatzvorsteueranmeldung umfasst:

- Die Steuernummer, die vom Finanzamt mitgeteilt wurde

- Name und Adresse des Unternehmers bzw. des Anlagenbetreibers

- Für den gültigen Zeitraum werden alle Einnahmen, die mit der PV-Anlage erwirtschaftet wurden, eingetragen (auch die Einspeisevergütung abzüglich der Umsatzsteuer)

- Die Vorsteuern werden nun den Einnahmen gegenübergestellt (die Umsatzsteuerbeträge aus der Planung, Anschaffung, Installation und Wartung, etc.)

Zusätzlich wird am Ende des Kalenderjahres eine Umsatzsteuererklärung abgegeben. Diese beinhaltet alle umsatzsteuerpflichtigen Beträge und Vorsteuerleistungen innerhalb des Kalenderjahres.

Weitere Informationen zur Umsatzsteuer in der Direktvermarktung finden Sie in unserem Blogbeitrag: „Umsatzsteuer in der Direktvermarktung: Wer muss diese ausweisen?„.

Was ist bei der Einkommensteuer für Photovoltaik Anlagen zu beachten?

Ob Einspeisevergütung, direktes Geld von Verbrauchern oder Marktprämie dank Direktvermarktung – die Erlöse, die beim Verkauf von Solarstrom erzielt werden und gewinnbringend sind, unterliegen der Einkommenssteuer. Das bedeutet, dass zunächst eine Gewinnermittlung stattfinden muss, auf die dann die Steuer gezahlt wird. Wenn der Anlagenbetreiber den Solarstrom teilweise selbst verbraucht, wird der Aufwand für den privat entnommenen Solarstrom in der Gewinnermittlung neutralisiert.

Ab wann gilt die Photovoltaik Einkommenssteuer?

Ist der Gewinn aus der PV-Anlage niedriger als 410 € im Jahr, gilt laut Finanztip der sogenannte Härteausgleich und die Einkommenssteuer entfällt. Hat der Anlagenbetreiber einen Gewinn von bis zu 810 € im Jahr erwirtschaftet, ist eine teilweise Einkommenssteuer zu zahlen. Das gilt dann, wenn die PV-Anlage nebenberuflich betrieben wird. Arbeitet der Anlagenbetreiber zusätzlich nebenberuflich, werden die Gewinne aus den verschiedenen Arbeitsbereichen zusammengefasst.

Wenn der Anlagenbetreiber dem Finanzamt mitteilt, die Photovoltaikanlage wird als Liebhaberei betrieben, entfällt die Einkommenssteuer. Eine Liebhaberei ist dann greifend, wenn langfristig kein Gewinn erzielt wurde bzw. wenn die Betriebskosten relativ hoch sind und der erzeugte Strom größtenteils für den Eigenverbrauch genutzt wird.

Wie wird die Einkommenssteuer

für PV-Anlagen abgeführt?

Der Anlagenbetreiber gibt in seine Einkommenssteuererklärung alle Einkünfte ein.

PV-Anlagen werden pro Jahr mit 5 Prozent über 20 Jahre abgeschrieben. Dafür wird der Anschaffungswert (netto) durch die Anzahl der Betriebsjahre (20 Jahre) geteilt. Der resultierende Wert wird als „Absetzung für Abnutzung“ – kurz AfA – eingetragen. Der sogenannte Investitionsabzug ist, im Gegensatz zur AfA, eine Form der Sonderabschreibung. Dieser erlaubt vor allem kleinen und mittleren Betriebe 40 Prozent der Anschaffungskosten auf einmal abzuschreiben. Die Ausgaben dürfen bis zu 200.000 € hoch sein. Die anderen 60 % werden dann wie gewohnt jährlich als AfA abgeschrieben.

Was ist bei der Gewerbesteuer für Photovoltaik Anlagen zu beachten?

Wird der produzierte Strom aus der PV-Anlage in das öffentliche Stromnetz eingespeist, wird er dabei an den Netzbetreiber verkauft – es handelt sich demnach um eine gewerbliche Tätigkeit. Ist die PV-Anlage aber kleiner als 10 kW, ist man seit 2020 nach §3 Punkt 3 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Diese Befreiung ist auch für das Jahr 2019 wirksam.

Hat die Photovoltaikanlage jedoch eine Leistung größer 10 kW und bringt jährlich einen Überschuss von über 24.500 €, ist die Freigrenze für die Gewerbesteuer überschritten. Das ist vor allem bei großen PV-Anlagen und Solarparks der Fall.

Wie ist der Photovoltaik Eigenverbrauch zu versteuern?

Wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, muss man für den privaten Solarstrom-Verbrauch bzw. Eigenverbrauch aus der eigenen Anlage Umsatzsteuer in der Höhe bezahlen, die auch fällig wäre, wenn man die Kilowattstunde aus dem öffentlichen Netz einkaufen würde. Bei der Ertragssteuer hat man verschiedene Möglichkeiten diesen privaten Stromverbrauch als Entnahme aus dem „Unternehmen“ zu bewerten. Das Finanzamt betrachtet die PV-Anlage als Unternehmen sobald eine Gewinnerzielungs-Absicht vorliegt. Wenn man aus dem eigenen Unternehmen etwas für private Zwecke herauszieht, dann muss man diese Kosten natürlich ausgleichen. Ansonsten würde man etwas von der Steuer absetzen, was eigentlich privat verbraucht wird. Bei der Ertragssteuer setzt man meistens nicht den Preis an, den man für den Strombezug bezahlt, sondern in der Regel die Selbstkosten oder die Einspeisevergütung. Selbstkosten bei kleinen Anlagen liegen in der Größenordnung zwischen 7 bis 15 Cent pro kWh, je nachdem was die Anlage gekostet hat. Die Einspeisevergütung für Neuanlagen liegt ebenfalls in der Größenordnung bei knapp 9 Cent. Auch dazu gibt es weiterführende Informationen in meinen Artikeln bei PV Magazine.

Wie sind Photovoltaik Speicher zu versteuern?

Kurzgefasst kann man sagen, dass ein Speicher in der Regel ja nicht dazu dient unternehmerisch tätig zu sein, sondern für den privaten Eigenverbrauch verwendet wird. Wenn man den Speicher zusammen mit der PV-Anlage kauft, kann die Vorsteuer gezogen werden, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist. Dann kann also der Umsatzsteuer-Vorteil geltend gemacht werden, der sich aus der Umsatzsteuer-Pflicht ergibt, wenn man eben auf die Kleinunternehmer-Regelung verzichtet. Bei der Ertragssteuer ist es so, dass der Speicher – unabhängig davon wann man ihn gekauft hat – nur dann zur PV-Anlage zählt, wenn es ein DC-gekoppelter Speicher ist. Grundlegend wird zwischen DC- und AC-gekoppelten Speichern unterschieden: DC steht für Gleichstrom (direct current), während AC sich auf Wechselstrom bezieht (alternating current). Die DC-gekoppelten Speicher werden an der Solarseite an den Wechselrichter der PV-Anlage angeschlossen und die AC-gekoppelten Speicher sind im Gegensatz dazu komplett abgetrennte Systeme, die einen eigenen Wechselrichter haben und dadurch von der PV-Anlage elektrotechnisch gesehen erstmal unabhängig funktionsfähig sind. Die Finanzverwaltung sieht diese Art deshalb als eigenständig an und zählt sie nur dann zur unternehmerischen Nutzung, wenn der Batteriespeicher selber unternehmerisch genutzt wird. Momentan gibt es meines Wissens nach zwei Speicher-Anbieter, die so eine unternehmerische Nutzung der Speicher eben auch ermöglichen. Hier geht es eben darum, dass ein Speicher Netzdienstleistung macht und der Betreiber dafür eine Vergütung bekommt in Form von Geld oder Gratis-Strom. Dass die Kosten des Speichers steuerlich geltend gemacht werden können setzt voraus, dass die PV-Anlage eine Gewinnerzielungs-Absicht verfolgt. Wenn man keine Gewinnerzielungs-Absicht hat, ist die Thematik ertragssteuerlich irrelevant; da passiert mit dem Speicher genauso wenig, wie mit der PV-Anlage. Auch dazu gibt es

einen ausführlichen Artikel mit einem Entscheidungs-Baum als Grafik in meiner Steuer-Rubrik beim PV Magazine.

Wie sind PV Anlagen in der Direktvermarktung zu versteuern?

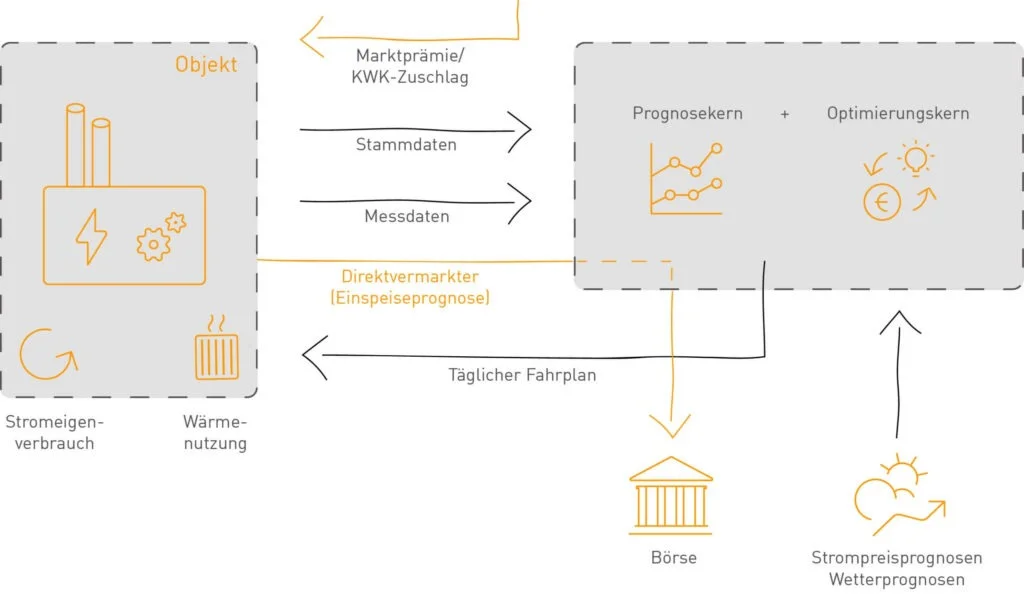

Grundsätzlich gilt bei der Strom Direktvermarktung das gleiche Prinzip wie bei der Einspeisung. Man erhält eine Vergütung und die daraus erzielten Gewinne müssen versteuert werden. Bei der Direktvermarktung kommt hinzu, dass es unterschiedliche Teile gibt: Zum einen den Teil, den man durch den Verkauf des Stroms durch den Direktvermarkter erhält und zum anderen den Teil durch die Marktprämie, die eine Förderung ist. Nur der Vermarktungs-Erlös unterliegt der Umsatzsteuer, die man dann vom Direktvermarkter bekommt, wenn man selbst umsatzsteuerpflichtig ist. Das hat jedoch keine finanziellen Auswirkungen, da die Umsatzsteuer – egal ob vom Netzbetreiber oder vom Direktvermarkter – immer ein Durchlaufposten ist. Der eigentlich interessante Aspekt bei der Umsatzsteuer-Pflicht ist die Rückerstattung der beim Kauf der Anlage bezahlten Mehrwertsteuer an den Installateur. Das heißt, man hat einen Vorteil beim Anlagen-Kauf und keinen Nachteil beim Strom-Verkauf. Der einzige Nachteil ist der, dass man beim privaten Eigenverbrauch Umsatzsteuer abführen muss. Wenn sich ein privater Anlagenbetreiber zu Beginn umsatzsteuerpflichtig meldet, um diesen Vorteil zu nutzen, wird empfohlen nach fünf Jahren zu prüfen, ob man in die Kleinunternehmer-Regelung wechseln kann und sollte. Nach einem bestimmten Zeitraum ist dieser Wechsel möglich und dann muss man auch für den privaten Eigenverbrauch keine Umsatzsteuer mehr bezahlen. Der Vorteil der Umsatzsteuerpflicht beim Anlagenkauf ist bei kleinen Anlagen mittlerweile jedoch nicht mehr sonderlich groß, weil die Anlagen nicht mehr so teuer sind. Ein wenig anders ist das bei Anlagen mit Batteriespeicher, wenn beides gemeinsam gekauft wird.

Was ist bei Photovoltaik Steuern nach Auslauf der EEG-Förderung zu beachten?

Das kann so einfach bzw. pauschal nicht beantwortet werden, da es unter anderem auch davon abhängig ist, welche Regelungen der Bundestag im Zuge der geplanten Gesetzesänderung demnächst beschließen wird. Hier muss dann auch im individuellen Fall geprüft werden was für die Post EEG Zeit sinnvoll ist. Wenn man möchte, kann man in der Umsatzsteuer bleiben, je nachdem ob bspw. noch Wartungskosten anfallen oder ob man noch Geld investiert für die Umrüstung der Anlage. Das ist aber nur relevant, wenn man weiter mit der eigenen Anlage in das Netz einspeisen will. Auch für die kleineren Anlagen soll es demnächst eine Regelung dafür geben. Bei den größeren Anlagen wird das vermutlich mithilfe der Direktvermarktung geregelt werden. In dem Fall hat man weiterhin Einkünfte und ggf. auch Gewinne, wenn die Erträge höher als die Betriebskosten sind. Wenn die Umsätze entsprechend klein sind, kann man auch hier in die Kleinunternehmer-Regelung wechseln. Bei der Ertragssteuer ist entscheidend, ob man weiterhin eine Gewinnerzielungs-Absicht verfolgt oder nicht. Dabei kann man auch erst einmal abwarten und schauen, ob steuerliche Verluste entstehen und dann mit dem Finanzamt klären, ob hier überhaupt noch eine Gewinnerzielungs-Absicht besteht. Ansonsten kann die Anlage aus ertragssteuerlicher Sichtweise auch zur Liebhaberei werden, wodurch keine ausführlichen Steuererklärungen mehr zu bringen sind.

Welche Kosten bzw. Steuern kann ich bei meiner Photovoltaikanlage absetzen, um Steuerlast zu reduzieren?

Sowohl die Betriebskosten als auch die Wartung und die Anschaffungskosten können abgesetzt werden. Die für den laufenden Betrieb der PV-Anlage anfallenden Kosten können direkt als Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden.

Diese sind:

- Kreditzinsen

- PV Versicherungsbeiträge

- Kosten des Stromzählers, etc.

Die Umsatzsteuer, welche bei dem Kauf der PV-Anlage gezahlt wurde, kann zurückerstattet werden. Dafür muss die PV-Anlage der Regelbesteuerung unterliegen, also es muss Umsatzsteuer auf den verkauften und verbrauchten Strom gezahlt werden.

Die gesamten Anschaffungskosten für den Bau der PV-Anlage und die dazugehörigen Ausgaben wie beispielsweise die Montage und den Kauf von zusätzlichen Geräten, usw. lassen sich als AfA abschreiben. Ein Tipp: Je früher der Anlagenbetreiber mit der Abschreibung der PV-Anlage beginnt, also am besten direkt ab Anschaffung der Anlage, desto früher rentieren sich die Steuerersparnisse.